2019年10月31日,党的十九届四中全会通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)。学习贯彻《决定》精神,高等学校要把加强中国特色社会主义大学制度和治理现代化摆在更加突出的位置抓紧抓好,置于高等教育改革的主线着力推进。现代大学治理内蕴于现代国家的治理框架之中,我国大学治理的理论与实践已经成为“中国之治”的重要组成部分。为此,有必要梳理大学治理的历史逻辑,充分认识新时代对于我国大学治理的新要求。

一、欧洲早期的大学治理

中世纪大学起源于教师和学生的团体,以巴黎大学为代表的教师行会与以博洛尼亚大学为代表的学生行会,分别成为欧洲中世纪两种类型大学的代表,一度均拥有较大的权力,巴黎大学甚至曾被称为“教师的大学”。但在与宗教势力、封建王朝和地方政府等的冲突过程中,为了维护其内部成员间的共同利益,大学逐步由行会性社团组织向制度化的规范性机构过渡。同时,尽管利用教会与世俗政权之间的矛盾,中世纪大学争取了一些特殊权力,如自由讲学、游学权;赋税、关税、兵役豁免权;颁发讲演特许证、罢教和迁移权等,但不仅没有摆脱宗教的束缚,教会对于大学的控制还越来越严。到了13世纪中叶,许多大学“在教会的统治下踽踽而行”。14世纪以后,教会与世俗政权又都直接新办了一些大学。因此,中世纪大学难以真正做到以“悠闲的好奇”去追求知识,而是也要“为教会服务、为世俗政权服务、为民众服务”。

在教会的严格控制之下,大学不仅对文艺复兴的贡献有限,反而百般阻挠和抵制;不仅绝大多数文艺复兴成果产出于大学之外,多数教授还对这些成果持怀疑态度,大肆嘲笑和攻击。宗教改革更加使得大学陷入纷争,不同教派举办的大学各为其主。教皇设置宗教法庭,残酷迫害布拉格大学校长胡斯(1371—1414年)及布鲁诺(1548—1600年)和伽利略(1564—1642年)等科学家。大学教科书遭到严格审查,脱离天主教信仰的教师受到拘押和审判。16世纪中叶,英王玛丽恢复天主教,剑桥大学校长诺森伯兰被斩首,还有教师被活活烧死。16世纪后半叶,英王伊丽莎白即位后恢复新教,又实施了新一轮的血腥镇压。多数大学跟随统治者的更替而左右摇摆、被动顺从,有的大学被迫迁移,大学就读人数也大幅减少。

综上,欧洲早期的大学“基本上都是教会的侍女和附庸”,教师行会从未成为一个完全自治(self-governing)的行会,而总是对外部集团的愿望和需求(desires and demands)做出反应,不应过分夸大教师行会的权力,也不可过高评价教师行会的作用。

二、美国大学治理的变革

在殖民地时期及建国初期,从英国传入的学院在美国沿海地区提供高等教育。一方面,这些学院培养牧师,基本上受教会控制;另一方面,这些学院的教育水平不高,与德国的“文科中学”,与法国的“国立中学”在层次上并没有太大的差别。引入德国新大学模式和标准后,高等教育在美国涵盖的范围益发模糊不清,是否包含学院(college),是否涵盖赠地大学和社区学院,看法并不一致。由于不同类型高校的治理模式存在差异,导致大学治理这一术语的语境差异与认识混乱。本研究中的大学泛指各种类型高等教育机构,不作严格区分。

19世纪晚期和20世纪早期,美国联邦政府、州政府、认证机构等,都在一定程度上参与了大学治理。1940年,纽约市立学院聘请英国著名哲学家罗素来校任教,遭到当地宗教界、政界和一些民众的抵制。以杜威为首的一批学者为罗素辩护,但最终纽约法院判决市高等教育董事会对罗素的聘用违法,成为外部势力干预大学治理的典型案例。

“二战”后,科南特、康普顿和布什等校长促使联邦政府与大学的关系成为一种新型的“联邦主义”(federalism),由联邦研究拨款而引发美国大学的变化几乎同当年赠地理念的成果一样巨大。伴随政府、企业对高校教学、科研和服务投入的大幅增加,政府强化了对大学行政的监管,企业等各种组织也更多地介入大学治理,尽管受到高校教师与管理者的强烈不满与反对,但权力中心(locus of power)逐步从大学的内部转到其外部,从学者团体转向公共机构。可见,美国大学治理的变革,并非主要源于学者、院系和学校的主动作为,而更多的是在外部压力之下的被动应对。

另外,美国大学审查制度长期存在并不断强化。1945年,众议院“非美活动审查委员会”对学术的审查主要是针对“左”倾倾向,参议院麦克卡兰委员会也宣布要不遗余力地清除“左”倾思想对高等教育的影响。麦卡锡主义横行时,要求学校教科书中“清洗”任何对美国政治及经济制度表示怀疑的内容,一批师生被逐出校园。“9.11”事件后,美国政府与学术界的关系又发生了新的实质性变化(substantial changes),学术自治受到的挑战和威胁堪比麦卡锡时代。

因此,尽管传统的办学理念在学术界一直比较流行,但这更多地只是“一种并不能阻止现实向另外方向发展的怀旧观念”。纽曼的大学理念产生了深远的影响,但美国高等教育的发展实践则更多地体现出了洪堡的大学理念和威斯康星办学思想。当普林斯顿大学前校长威尔逊提出“为国家服务的大学”(university in the service of the nation)时,赢得了掌声和赞扬,反映出了美国社会对于高等教育需求的多样化,科学技术已经与工农业生产以及社会的发展紧密结合,促使大学走出“象牙塔”而融入社会。

在大学内部,董事会是美国高校创新的治理结构与治理模式。但董事会通常将他们的大多数职权委托给校长。到了19世纪中期,伴随高校宗教色彩的减弱,世俗人员取代牧师担任大学校长。美国高校的校长具有多重角色,一般来说比其英国同仁的权力要大一些。同时,美国高校中的学术系(academic department)相对于欧洲由一位高级教授控制一个学科或学科领域的“讲座(chair)”制,较为民主与平等。但是,伴随高校规模扩大和内部结构更加复杂,职能不断扩展,与外部的社会关系益发密切,行政管理的权力也变得越来越大,需要拥有现代教育思想和优秀管理能力的领导集体,高校已成为更加复杂的官僚机构。专业的行政管理人员在高校的副职与校级中层管理部门发挥了重要作用。他们大多接受过高等教育管理的专门训练,这也使得美国高校率先开设并承认“高校行政管理”(administration of higher education)研究生专业,并以此带动了相关学科专业的发展。新管理主义在高等教育领域盛行,改变了大学规划、拨款、评估研究和教学的方法,行政的权力进一步扩大。尽管学界对此褒贬不一,但却进一步促进了大学治理的变革。

美国高校教师的权力,传统上主要集中在学位要求、课程设置、终身教职、教师聘任和学位颁发等学术领域。尽管传统的英才课程(elite curriculum)一直是不少学者心仪的对象和主张,但以训练(discipline)和装备(furnishing)心灵为原则的传统古典课程,早已不能适应现代大学的课程内容和修习要求,更不能满足广大学生与社会的需求,受到了各方面的诟病,而对此进行改革的努力又往往会遭遇不少教师乃至一些高校的抵制和反对,甚至会导致不同院系之间的激烈较量(battles)。

为此,美国通过国家立法来突破高校的壁垒(iron facades),才使得许多新学科、新专业、新知识和新课程进入大学。面对“二战”后以及苏联卫星上天的挑战,对于科学技术人才的需求益发迫切,美国政府更加热衷于插手高校的教学大纲与课程体系,意欲有效控制其教学计划,甚至还直接为高校规定标准的课程和教学大纲。可见,即使是课程体系这种学术性非常强的改革,也已成为共同治理的内容。

三、大学治理的哲学思考

布鲁贝克认为,高等教育哲学的许多方面随着历史的发展而逐渐显现,都是以满足各自所属历史时期的不同需要来获得合法地位的(legitimacy)。在高等教育哲学张力的平衡与非平衡的过程中,大学治理不断变革和完善。高等教育认识论哲学的社会基础是农业社会的经济模式与传统的文化模式。引进德国大学模式建立研究型大学后,知识传承和探索均成为美国高校的重要职能,高等教育政治论哲学与认识论哲学并存,但政治论哲学的重要性开始超过认识论哲学。到了工业社会,日益增强的中产阶级企业文化逐渐占据上风,高等教育增加了公共服务职能,高等教育存在的合法性进一步转向政治论哲学,杜威的实验主义(experimentalism)在美国20世纪以来的教育哲学中具有最重要的特色。

高等教育的合法性不是生来具有的,而是源于人的需求与人民利益,“深深植根于社会的需要之中”。尽管理性主义是高等教育哲学的一个重要维度,但也不能“过分夸大理性的作用”,因为现代高等教育合法性的“主要基础是政治论的”。高等教育越是涉入社会事务,就越有必要用政治论的高等教育哲学认识问题。美国各高校治理主体权力的大小和结构的差异,实际上反映了不同高校基于认识论哲学与政治论哲学的理性选择与不断优化,导致大学治理模式的多样和治理主体的多元。

《1828年耶鲁报告》(以下简称《报告》)的精神“支配着美国19世纪的高等教育哲学”,对于防止和纠正高等教育实用主义思潮的泛滥及过度职业化专业化发挥了积极作用,但也不可一味地肯定,因为在实践中似乎并没有多少高校真正能够认真遵循。尽管在理论上,耶鲁大学一直宣称捍卫自己的观点和立场,但实际上也不能不变。如该《报告》试图阻止大学设立商业、机械和农业等应用学科,但这早已成为美国很多大学的教育内容,耶鲁自身也开设了工科等应用学科和专业。哈佛大学实施选修制,学生不仅可以自由选课,还可以选修传统古典课程以外的通识和专业课程。该《报告》对此也进行了严厉批评和强烈抨击,但最后自身也不得不顺应高等教育发展规律、学生呼声和社会需求,允许学生根据自己的需要和兴趣,可以在千余门课程中自由挑选。

同时,高等教育政治论哲学也是对洪堡大学理念的演进。怀特校长在康奈尔大学吸收并践行了洪堡的大学理念,并进一步把科学研究与实用性联系起来,催生了“大学在教学和科研之外的另一职能——服务”,把科学知识“转变成技术创新的源泉”,成为大学学术研究的新任务,也改变了大学的内部组织架构和功能。反之,如果大学把知识束之高阁,大学就会失去公众的支持,学问就会有无人关注的危险,大学也可能陷入脱离社会、失去支持的境地。

因此,尽管认识论哲学的逻辑似乎很有吸引力,但是高等教育的发展却更多地印证了政治论哲学。基于外部的巨大压力与内部的发展趋势,大学治理不得不变,少数拒绝变革或变革失败者被淘汰出局。布鲁贝克引用了“今日的大学是昔日学术自治、宗教等级与今日的官僚体系的混合体”的观点,不仅在不同的历史时期,西方大学的治理模式存在差异,即使在同一历史阶段,也因高校的所有权和经费来源多样,高校的类型、规模和经费来源差异很大,导致大学治理模式并非千校一面、千篇一律。高等教育步入大众化发展阶段之后,分层定位、分类发展的趋势更加凸显,不能片面地将“教授治校”或“教授治学”概念化、简单化和绝对化,不可泛泛而谈和以偏概全。

四、中国大学治理的现代化要求

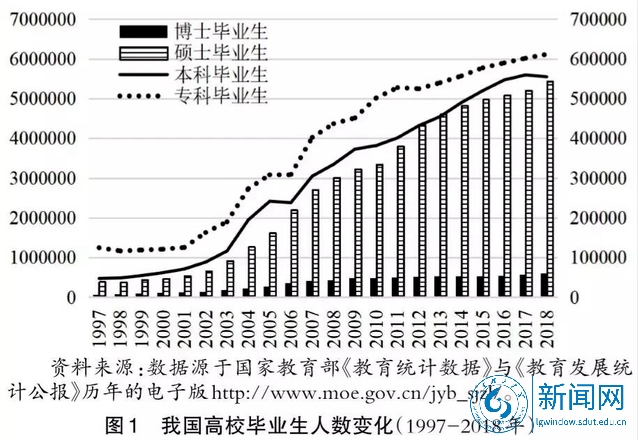

新中国成立70年来,特别是改革开放以来,我国高等教育快速发展。2018年,我国高校毕业生(含成人高校和网络教育)达到1 226.41万人,是1997年的6.94倍,年均递增9.20%。(见图1)这是举世瞩目的巨大成就,创造了世界高等教育史上的奇迹。这既体现了党和国家对于发展教育事业的高度重视和大力支持,也凸显了我国国家制度和国家治理体系的发展成就和显著优势,还证实了中国特色大学治理体系的效能。取得的成绩来之不易、令人振奋,积累的经验弥足珍贵,应当倍加珍惜。要坚决维护党中央权威和集中统一领导,深刻认识中国特色社会主义制度和国家治理体系的科学内涵和本质特征,深刻认识这一制度和体系拥有显著优势的根本原因,更加坚定自信,抢抓历史机遇,防范风险挑战,扎根中国大地办大学。

(一)提高政治站位

《决定》指出,“把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题”。对于高校来说,要全面贯彻党的教育方针,坚持教育优先发展,坚持为党育人、为国育才,坚持党对高校的全面领导,完善立德树人体制机制,深化高等教育综合改革,加强师德师风建设,构建服务全民终身学习的教育体系,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强和改进学校思想政治教育,建立“三全育人”和“十育人”体制机制。落实意识形态工作责任制,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设制度,推动理想信念教育常态化、制度化,弘扬民族精神和时代精神,加强党史、新中国史、改革开放史教育,加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。坚决落实全面从严治党责任制度,规范党内政治生活,严明政治纪律和政治规矩,坚定不移推进反腐败斗争。

(二)完善制度体系

《决定》指出,“坚持和完善党的领导制度体系,提高党科学执政、民主执政、依法执政水平”。党委领导下的校长负责制是我国高等学校的根本制度,必须坚持方向和原则,不断完善任务和措施,坚持民主集中制,健全决策机制,加强重大决策的调查研究、科学论证、风险评估,强化决策执行、评估、监督。充分发挥学术组织的作用,进一步健全学术委员会、教职工代表大会、工会会员代表大会、团代会、学代会等基本制度,充分发扬民主,增强校党委和基层党组织的政治功能和组织力,创新互联网时代群众工作机制,健全联系广泛、服务师生员工的工作体系,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工合法权益。完善校内各种议事规则,细化日常运行管理等方面的重要制度,健全校内权力配置和运行制约机制,建立权力运行可查询、可追溯的反馈机制,完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制。

(三)加强队伍建设

《决定》指出,“尊重知识、尊重人才,加快人才制度和政策创新”。高校要坚持“好干部”标准和高素质专业化要求,着力加强专业人才和管理人才队伍建设,把提高治理能力作为新时代干部队伍建设的重大任务,完善人才发现、培养、激励机制。通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作,树立正确用人导向,把制度执行力和治理能力作为干部选拔任用、考核评价的重要依据。完善担当作为的激励机制,不断增强本领和能力。简政放权、放管结合、优化服务,推进管理中心下移,完善校院两级办学体制。

(四)坚持方向道路

《决定》指出,“不能照抄照搬他国制度模式,既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路,坚定不移走中国特色社会主义道路”。对于高校来说,既要重视高等教育的文化传统,更要重视当代人的需要和现实因素,更好地满足新时代经济社会对于人才的需求;既要准确把握高等教育的历史逻辑,更要坚决遵循中国特色和自身发展规律,更好地凝练我国大学治理的经验和原则;既要认真研究发达国家大学治理的历史变革,去伪存真、去粗取精,科学分析、比较借鉴,更要在“坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”的伟大进程中,凸显中国特色社会主义大学制度的优势,优化大学治理现代化的效益,为实现高等教育内涵式发展、加快高等教育现代化、建设高等教育强国提供有力保证。(作者系中国高等教育学会副会长,西北工业大学党委书记、教授)